Depuis les avancées en physique quantique et en théorie de l’information, une question fondamentale émerge : et si notre univers n’était qu’une projection d’une réalité plus profonde ? Le principe holographique suggère que l’univers pourrait être structuré de manière bien différente de ce que nos sens perçoivent. Cette hypothèse soulève alors une autre interrogation essentielle : quelle est la place du vivant dans un tel modèle ?

Introduction

Depuis plusieurs décennies, la notion d’univers holographique a émergé comme un paradigme fascinant en physique de l’information, suggérant que l’ensemble de notre réalité tridimensionnelle pourrait être une projection d’une information contenue sur une surface bidimensionnelle. Autrement dit, tout ce que nous percevons comme ayant trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) pourrait en réalité être une sorte d’illusion. En physique de l’information, le principe holographique suggère que toutes les informations qui décrivent notre univers en 3D sont en fait codées sur une surface en 2D qui l’entoure, un peu comme un hologramme.

Qu’est-ce qu’un hologramme ?

Un hologramme est une image en trois dimensions créée à partir d’une source de lumière cohérente, comme un laser, qui interagit avec une surface spéciale. L’image semble avoir du volume, mais elle est en réalité stockée sous forme d’un motif d’interférences sur une surface en 2D. L’analogie ici est que notre univers pourrait fonctionner de manière similaire, où ce que nous vivons comme une réalité en 3D est en fait encodé sur une « surface » en 2D.

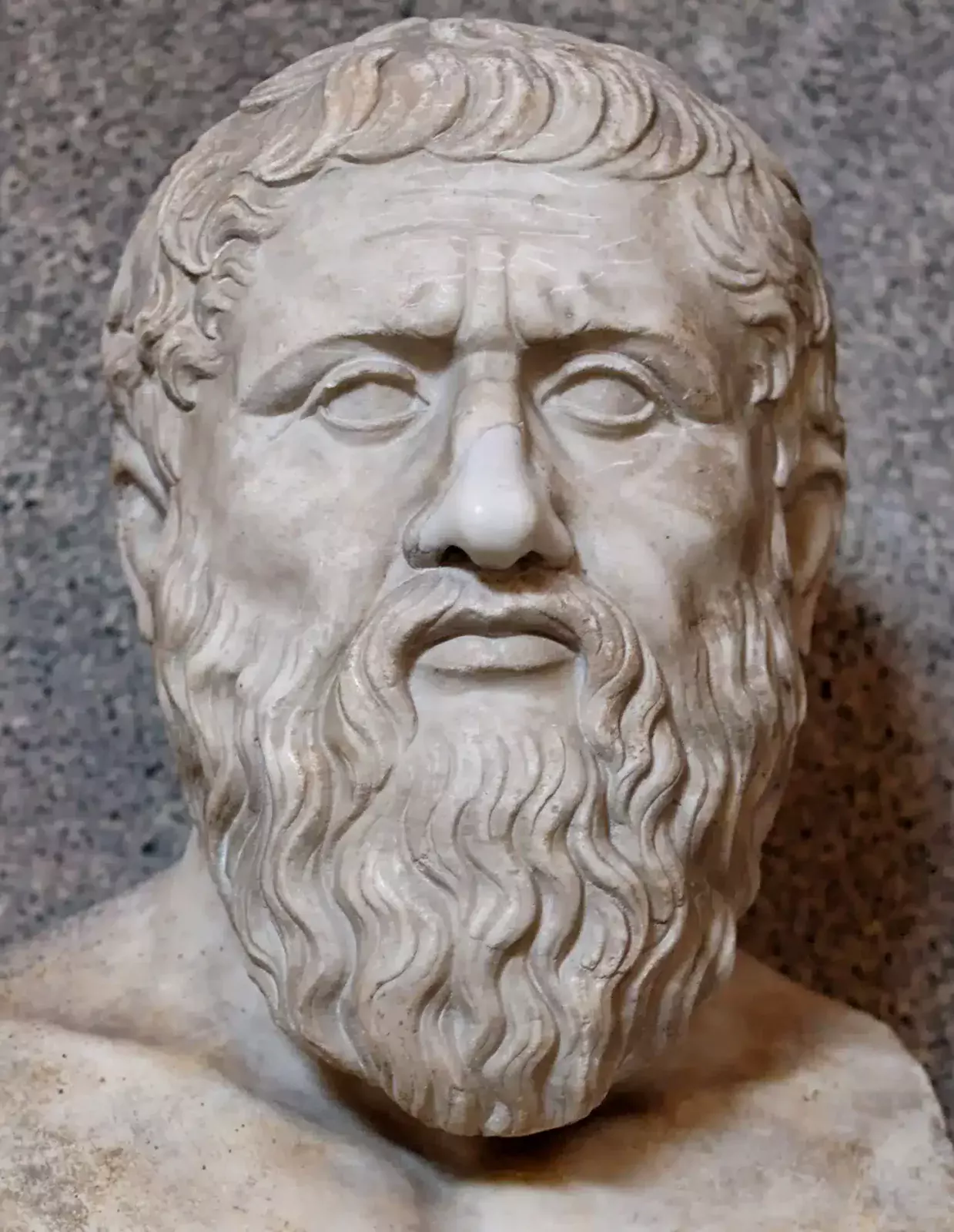

Cette hypothèse, soutenue par les travaux de Gerard ’t Hooft et Leonard Susskind, trouve des fondements solides dans la physique quantique et la théorie des cordes, notamment grâce à la correspondance AdS/CFT formulée par Juan Maldacena.

Cet article explore comment le concept d’univers holographique peut éclairer notre compréhension du vivant. Nous analyserons les implications de ce modèle pour la biologie, la conscience et les structures organisationnelles du vivant, en nous appuyant sur des références scientifiques actuelles.

1. Fondements théoriques de l’univers holographique

Un univers structuré par l’information

L’hypothèse de l’univers holographique repose sur l’idée que les lois physiques d’un volume donné peuvent être entièrement décrites par des équations définies sur sa frontière. Gerard ’t Hooft a proposé cette idée en 1993 dans le cadre de la gravité quantique, tandis que Leonard Susskind l’a développée en lien avec la théorie des cordes. L’un des résultats les plus marquants de cette approche est la correspondance AdS/CFT de Juan Maldacena, qui établit une équivalence entre la physique dans un espace anti-de Sitter (AdS) et une théorie conforme des champs (CFT) vivant sur sa frontière.

Une analogie pour mieux comprendre

Imaginez un jeu vidéo en 3D qui fonctionne grâce à un code informatique stocké sur un disque dur en 2D. Vous pouvez interagir avec le jeu comme s’il était en trois dimensions, mais en réalité, toutes les informations nécessaires pour décrire le jeu sont contenues sur une surface 2D (le disque). De manière similaire, la correspondance AdS/CFT suggère que tout ce qui se passe dans un espace tridimensionnel peut être décrit par une théorie située sur une frontière bidimensionnelle.

Des indices expérimentaux indirects renforcent cette hypothèse, notamment les travaux de Erik Verlinde sur la gravité émergente et certaines expériences en physique quantique qui suggèrent un traitement de l’information conforme aux principes holographiques.

2. Le vivant dans une perspective holographique

Biologie quantique et champ informationnel

Si l’univers suit un principe holographique, comment interpréter les phénomènes biologiques, et plus particulièrement la conscience ? Plusieurs chercheurs, comme Stuart Hameroff et Roger Penrose avec leur modèle Orch-OR, ont avancé l’idée que la conscience pourrait émerger d’un processus quantique dans les microtubules neuronaux.

Une explication simplifiée

Normalement, nous pensons que l’activité du cerveau fonctionne comme un simple ordinateur : les neurones s’activent et envoient des signaux, ce qui crée la pensée. Mais la théorie Orch-OR propose que l’information ne se limite pas à ce processus classique. Au lieu de cela, elle suggère que des phénomènes quantiques – comme ceux qui régissent le comportement des particules subatomiques – pourraient jouer un rôle dans la conscience. Les microtubules, qui sont de minuscules structures présentes dans les cellules du cerveau, pourraient être le support de ces phénomènes quantiques.

D’autres études en biologie quantique indiquent que des processus comme la photosynthèse, l’olfaction ou encore la migration des oiseaux impliquent des effets quantiques, renforçant l’idée que le vivant pourrait être structuré selon des principes holographiques. L’interaction entre l’information et la matière, centrale dans l’hypothèse holographique, pourrait ainsi s’appliquer aux structures biologiques.

Le vivant comme expression d’un champ d’information

Une hypothèse encore plus large suggère que les organismes vivants pourraient être considérés comme des manifestations locales d’un champ informationnel plus vaste.

Une analogie parlante

Imaginez un réseau Wi-Fi diffusant un signal dans une pièce. Vous pouvez capter ce signal à différents endroits avec un téléphone ou un ordinateur, mais l’information diffusée provient d’une source unique. De la même manière, certains scientifiques pensent que la vie pourrait être une expression locale d’une réalité plus fondamentale où l’information est primordiale. Les organismes seraient alors des « récepteurs » d’un champ informationnel universel qui façonne leur structure et leur fonctionnement.

3. Implications philosophiques et scientifiques

Un changement de paradigme

L’adoption d’un modèle holographique pour le vivant bouleverse plusieurs paradigmes scientifiques et philosophiques. Elle pose des questions fondamentales sur la nature de la conscience, du libre arbitre et de l’organisation du vivant. Si l’information est à la base de la réalité, alors les organismes vivants pourraient être considérés comme des manifestations locales d’un champ informationnel plus vaste.

Applications concrètes

Certaines implications pratiques peuvent également être envisagées : en médecine, une approche holographique du vivant pourrait ouvrir de nouvelles perspectives en biophysique et en thérapies quantiques. En intelligence artificielle, elle pourrait inspirer des modèles de cognition plus proches des principes biologiques.

Conclusion

L’univers holographique offre un cadre théorique fascinant pour repenser la place du vivant dans la structure fondamentale de la réalité. Si cette hypothèse venait à être confirmée, elle bouleverserait notre compréhension des interactions entre la matière, l’énergie et l’information. Des avancées en physique de l’information, en biologie quantique et en neurosciences seront nécessaires pour approfondir cette question et explorer ses implications scientifiques et philosophiques.

En somme, la nature holographique de l’univers pourrait bien être la clé d’une compréhension unifiée du vivant et de la conscience, ouvrant de nouvelles perspectives pour la science du XXIe siècle.

>>>Chers lecteurs, je vous remercie d’avoir lu cet article et je vous invite à le partager et à me laisser un commentaire ci-dessous. Quelques mots suffisent.<<<